あなたは飲食店経営者として、毎週のミーティングを単なる報告会で終わらせていませんか?実は、適切に設計された週次ミーティングは、売上向上と組織力強化の強力なエンジンになります。私たちの店舗チェーンでは、週次ミーティングの改革により年間売上を20%向上させることに成功しました。

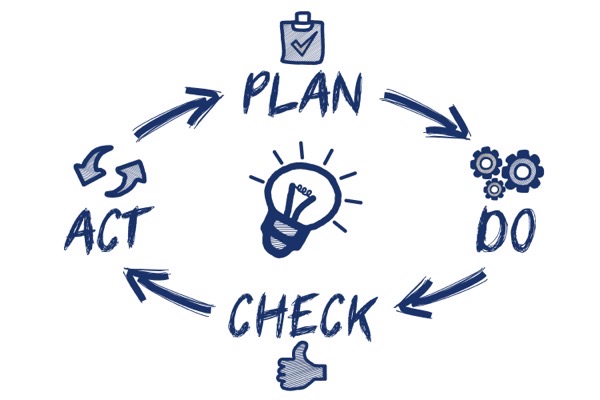

飲食店経営において、週次ミーティングは単なる情報共有の場ではありません。適切に運営すれば、PDCAサイクルを回し、スタッフのモチベーションを高め、売上を着実に伸ばす原動力となります。しかし多くの店舗では、ミーティングが形骸化し、貴重な時間とエネルギーが無駄になっています。実は効果的なミーティングには明確な構造と運営方法があるのです。

数値で語る文化の作り方:売上分析と可視化のテクニック

効果的な週次ミーティングの第一歩は、「数値で語る文化」を作ることです。私たちの店舗では、単に「先週は忙しかった」といった感覚的な表現ではなく、具体的な数字を基に議論することを徹底しています。

「先週の目標は115万円でしたが、結果は144万円で125%達成しました。客数は目標319名に対して394名、客単価は目標3,600円に対して3,655円でした。労働時間は288時間の予定が341時間になりましたが、人時売上高は4,223円で目標を上回っています」

これは私が経営している倉敷のある店舗の週次報告です。目標と実績を明確に比較し、複数の指標から分析することで、単に「売上が良かった」という感覚的な評価ではなく、なぜ良かったのかが明確になります。

特に重要なのが「売上÷労働時間」で算出される人時売上高です。この指標を毎週追跡することで、単に売上が上がっただけでなく、効率的に売上を上げられているかどうかが明確になります。例えばある店舗では、「労働時間が588時間の予定が640時間と9%オーバーしていますが、これは新人6人の教育のために使った時間です」と、数値の背景も含めて報告されています。

数値分析で見落としがちなのが、時間帯別・曜日別の売上傾向です。ある店舗の報告では「アフタヌーンティーの予約が増えたことと、ディナーのドリンク出数が伸びたため達成した」と具体的に分析されています。これにより、どの時間帯に力を入れるべきか、どの曜日に特別なプロモーションを打つべきかといった戦略が見えてきます。

また、メニュー別の売上分析も欠かせません。「きき酒三種が一日3個で週15個の目標に対して20個出て、売上22,000円のプラスになりました」「別の店舗では肉玉そばが70食で19,600円アップ、平均10食出ています」といった具体的な数値を共有することで、人気メニューの把握や不人気メニューの改善策を議論できます。

飲食店のPDCAサイクル実践法:行動計画と責任の明確化

週次ミーティングを売上向上に直結させるためには、具体的な行動計画の策定と責任の明確化が不可欠です。私たちのミーティングでは、「今週の約束事」として、誰が何をいつまでに行うかを明確にしています。

「ある店舗の担当者は4月14日までに出汁作成を完了し、同日にホットペッパーの写真撮影を行います。GWシフト調整は4月19日までに完了させます」

「別店舗の担当者は4月11日に予約サイトの写真差し替え依頼を行い、4月14日までにドリンクメニュー変更の試作を完了させ、15日15時に店長に提出します」

このように、具体的なタスクと期限、担当者を設定することで、「やっておきます」という曖昧な約束ではなく、確実に実行に移せるようになります。

特に効果的なのが、前週の約束事の進捗確認から始めることです。ある店舗の報告では「本店日本酒飲み比べ写真撮影」「母の日イベント企画依頼」が既に完了したと報告されています。これにより、言いっぱなし・やりっぱなしを防ぎ、責任感を高めることができます。

行動計画を立てる際に重要なのが、「誰が」「何を」「いつまでに」「どのように」行うかを明確にすることです。例えば「ミニ蕎麦、寿司5貫の単品写真撮影を4月11日13時〜15時に行い、インスタ投稿は4月17日に行う。蕎麦と寿司握りを事前に準備しておく」というように具体化します。

また、タスクには優先順位をつけることも大切です。すべてを同時に行おうとすると、結局何も達成できない状況に陥りがちです。私たちは「重要かつ緊急」なタスクから取り組むよう指導しています。例えば、GWを控えた時期には「GWシフト調整」が優先タスクとして設定されています。

飲食店のチーム力を高める情報共有と教育システム

週次ミーティングは、単に数字を追うだけでなく、チーム全体の組織力を高める絶好の機会です。私たちのミーティングでは、スタッフ教育と情報共有に特に力を入れています。

ある店舗の報告では「新人教育」が継続的な約束事項として挙げられ、担当者も明確に設定されています。また「タッチ決済レジ研修」「マニュアル作り(レジ締め・電話対応)」など、具体的な教育内容も計画されています。

特に効果的なのが、成功事例の共有です。ある店舗で効果があった取り組みを他の店舗にも展開することで、組織全体のレベルアップを図ります。例えばある店舗では「タウン情報誌効果あり」と報告されていますが、これを受けて他店舗でも同様の広告展開を検討することができます。

また、課題や失敗事例の共有も重要です。別邸の報告では「ミニ蕎麦付メニュー、寿司5貫付きメニュー共に予約ゼロ」という課題が明確に示されています。これに対して「そのメニューの予約が緩いときはお客様と積極的にコミュニケーションをとり、情報収集し、顧客満足度が上がるよう丁寧な接客を心がけている」という対策も報告されています。

チーム力向上のためには、店舗間の協力も欠かせません。ある店舗の報告では「他店の蕎麦の調査を月一回行う」という約束事項があり、競合分析だけでなく自社の他店舗からも学ぶ姿勢が見られます。また、別店舗では地元で行われる「阿知フェス」の準備に向けて各ブース担当者が集まり、昨年の問題点や今年の対策を検討するミーティングが計画されています。

私がこのような週次ミーティングの仕組みを導入し始めたとき、正直なところスタッフからは「また面倒な会議が増えた」という声もありました。しかし、数ヶ月続けるうちに「自分の仕事の成果が数字で見えるようになった」「他の店舗の成功事例が参考になる」という前向きな反応が増えてきました。

特に印象的だったのは、あるスタッフが「以前は自分の意見なんて言っても仕方ないと思っていたけど、今は自分のアイデアが実際に店の売上につながるのが嬉しい」と話してくれたことです。数値で語る文化と具体的な行動計画の共有が、単なる指示待ちスタッフから主体的に考えて行動するチームへと変化させたのです。

週次ミーティングは単なる数字の報告会ではなく、PDCAサイクルを回し、チーム全体で成長していくための貴重な機会です。ぜひあなたの店舗でも、形だけのミーティングから脱却し、売上と組織力を高める原動力としてのミーティングを実践してみてください。

週次ミーティングで売上を伸ばす5つの秘訣

ここまで週次ミーティングを売上向上と組織力強化に結びつける方法についてお伝えしてきました。最後に要点を5つにまとめます。

- 数値で語る文化を徹底する: 「なんとなく忙しかった」ではなく「目標115万円に対して144万円で125%達成」と具体的数字で報告すること

- 行動計画と責任を明確化する: 「4月14日までに担当者が試作を作成し15日に全員で試食会をする」のように、誰が・何を・いつまでに・どのように行うかを具体的に設定する

- 成功と失敗の両方を率直に共有し、その要因を分析して全店舗で活かすことで、組織全体のレベルアップにつなげます。

- 「レジ締め・電話対応マニュアル作成」「タッチ決済レジ研修」など、教育内容と進捗を可視化し、誰が教えても同じ品質のサービスが提供できる仕組みを作る

- 役職や経験に関わらず全員が発言できる場を設け、「お客様と積極的にコミュニケーションをとり情報収集している」といった現場の工夫を共有する